今回は、前回に引き続き、イタリア訪問の様子と私の視点からの気づきをお話できればと思います。

後編は、身近な自然環境とレッジョエミリア訪問を中心にお伝えします。

1.イタリアで見た身近な生き物たち

2.いざ、レッジョエミリアへ

3.視点を広げて日常の保育を豊かにしよう

1.イタリアで見た身近な生き物たち

趣味が「散歩と寄り道」と宣言している私は、どうしても身近なものに目が行ってしまう癖があります。

イタリアでも、身近な生き物や自然物に心が奪われました。

世界のファッションの中心地ともいわれるミラノ、鳥たちもなんだかオシャレに見えるのは気のせいでしょうか。

こちらのスズメはイタリアスズメ、イタリアの国鳥だそうです。

雄と雌で見た目が違うという面白いスズメで、雄は日本のスズメと似ているのですが、雌は淡い色をしています。

松ぼっくりはとても大きく、手のひらサイズ。

レッジョエミリアでも素材として活用されていました。

また、アーティストのマーケットでもかわいらしくアレンジされて販売されていました。

湖で拾った石は、この地域の建築物で使用されていたと思われるレンガやガラス石がありました。石一つとっても、地域性、歴史や文化が現れることを再確認しました。

オオバコとシロツメクサも力強く根を張っていました。

ついつい四つ葉のクローバー探しに夢中になってしまいました。

見つけた四つ葉のクローバーを現地の子どもたちにおすそ分けしたところ、嬉しそうな笑顔が。

四つ葉のクローバーは、イタリアでも幸運のアイテムなのですね。

最後に五つ葉のクローバーも発見して、思わず声を上げてしまった私です。

2.いざ、レッジョエミリアへ

さて、今回のイタリア訪問にあたり、なんとしても時間をつくってレッジョエミリアに触れたいと考えていた私は、日本からローリスマラグッツィ国際センターに直接メールで問い合わせをしました。

研修旅行などでパッケージされている訪問記はネットに散見していたものの、個人で訪問しているケースはほとんど見当たらず、訪問したい日時に予約できるか、少人数で見学が可能なのかなどの不安があったのですが、英文で問い合わせをしたところ、とても親切に対応して頂きました。

人数の関係で自由見学となったのですが、センター内には多くの見所があり、かつ随所に丁寧な説明(イタリア語・英語)の掲示があるので理解しやすく、また時間の制限もないので自分のペースでじっくりと見学することができました。

思わず手に触れたくなる美しい環境構成からは、環境は私たちに働きかける力(アフォーダンス)を感じます。

手遊びで子どもたちを強制的に静かにさせ、「これから制作を始めます」と導入する環境と、子どもたちが自然に制作に興味を抱くような環境とでは、活動における子どもの主体性に大きな違いがあることは想像に難くありません。

展示されているプロジェクトのドキュメンテーションには、生き生きとした子どもの姿がありました。

レッジョエミリア・アプローチは、メソッドではありません。

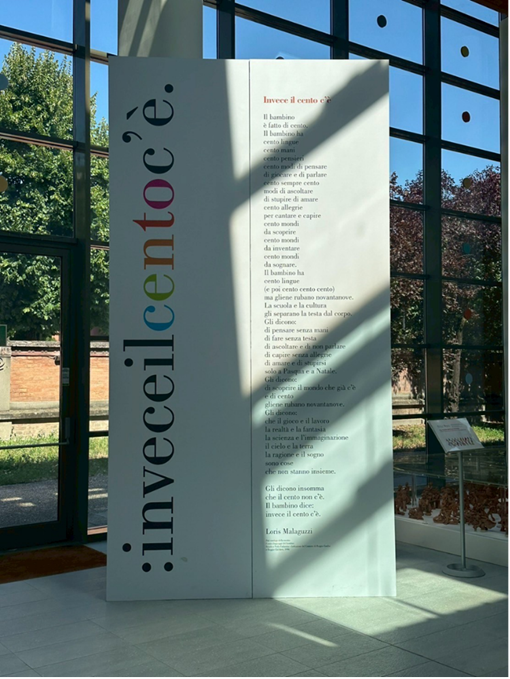

「子どもは100の言葉を持っている」という根幹の理念のもと、一人ひとりの可能性を引き出す自由なアプローチを大切にしています。

つまり、様々なプロジェクトをそのままそっくり「コピー」することがよい保育になる、ということではないのです。

決め過ぎたゴールでは子ども主体の展開が見られなくなります。

こどもの姿を観察しながら、保育者も一緒にワクワクしながら活動を展開していくことで、大人と子どもが学び合い育ち合う豊かなプロジェクトになるのですね。

3.視点を広げて日常の保育を豊かにしよう

自然物を観察することは、その地域を知ることにつながります。

保育者が身近なものに興味関心を持つこと、子ども心を持ち続けることは、結果的に豊かな保育につながっていくように思います。

また、保育者自身が新しい物事と出会ってワクワクすることは、明日の保育への活力になると感じています。

人的環境である保育者が、笑顔で楽しそうにしている姿は、子どもたちに良い影響をたくさん与えます。

私たち人間は、生まれ育った環境に合わせながら生きてきました。

今ある周辺環境が持つ力を上手に借りながら、よりよい保育を皆で創造していきましょう。