イタリアといえば、食文化の多様性からも伺えるように、地域の特色が表れている国です。教育についても同様に、それぞれの地方や県でカリキュラムが展開されており、日本と比較すると比較的自由な形で教育実践が行われています。

ローマで生まれたモンテッソーリ教育、レッジョエミリア市のレッジョエミリア・アプローチなどを見ても、地域の中で教育が生まれ育つ風土を感じます。

また、長い歴史の中で多様な文化や建築を生み、守り続けているイタリアは、歴史的な建造物が人々の生活に溶け込んでおり、それらは子どもの原風景となっています。

今回は、イタリア訪問の機会に恵まれ、個人的にアクセスしたさまざまな子ども環境について、前編・後編に分けて、私の視点からの気づきをお話できればと思います。

1.美しい街並みと原風景

2.ブルーノ・ムナーリに出会う

3.親子の遊び場の観察

1.美しい街並みと原風景

今回、仕事の関係で最初に訪れたのは、スイスとの国境にほど近い、イタリア北部にあるコモ湖です。

コモ湖周辺は世界有数の避暑地でもあり、その歴史はローマ時代からともいわれています。

美しい自然に囲まれ、石畳や数百年前から続く歴史的な建造物が続く美しい街並みの中に、モダニズム建築の傑作が数多く点在しています。

その中に、アントニオ・サンテリア幼稚園 (1936-37年)があります。

日本の保育施設を見慣れていると、そのすっきりとしたモダンな佇まいに驚くかもしれません。安全性など、現代に当てはめて気になるところはもちろんありますが(現在は使用されていません)、「美しい環境」という視点で考えた時、気づかされることがあるような気がしています。

この建築に限らず、危険や不自由さは街のあちこちに存在します。

伝統的な石畳を歩くとき、「美しい」と捉えるのか、「転びやすく危険だ」と捉えるのか。

動かしようのない環境があった時、どのような視点を持つかによって、環境自体が悪くもなり、豊かにもなるのだと思うと、大人が環境をどう捉え、子どもを援助するかが大切なのだと思いました。

コモの湖畔では、石拾いをしている子どもと出会いました。

彼らが遊んでいる湖の周りには、こんな素敵な柵がありました。

私が子どもだったら、、、間違いなくお気に入りの場所となりそうです。

ごっこ遊びが広がりそう!

きっとここで遊ぶ子どもたちには、一人ひとりお気に入りの舵があるのでしょうね。

そしてそれらは、彼らの美しい原風景となり、深く心に刻まれるに違いありません。

2.ブルーノ・ムナーリに出会う

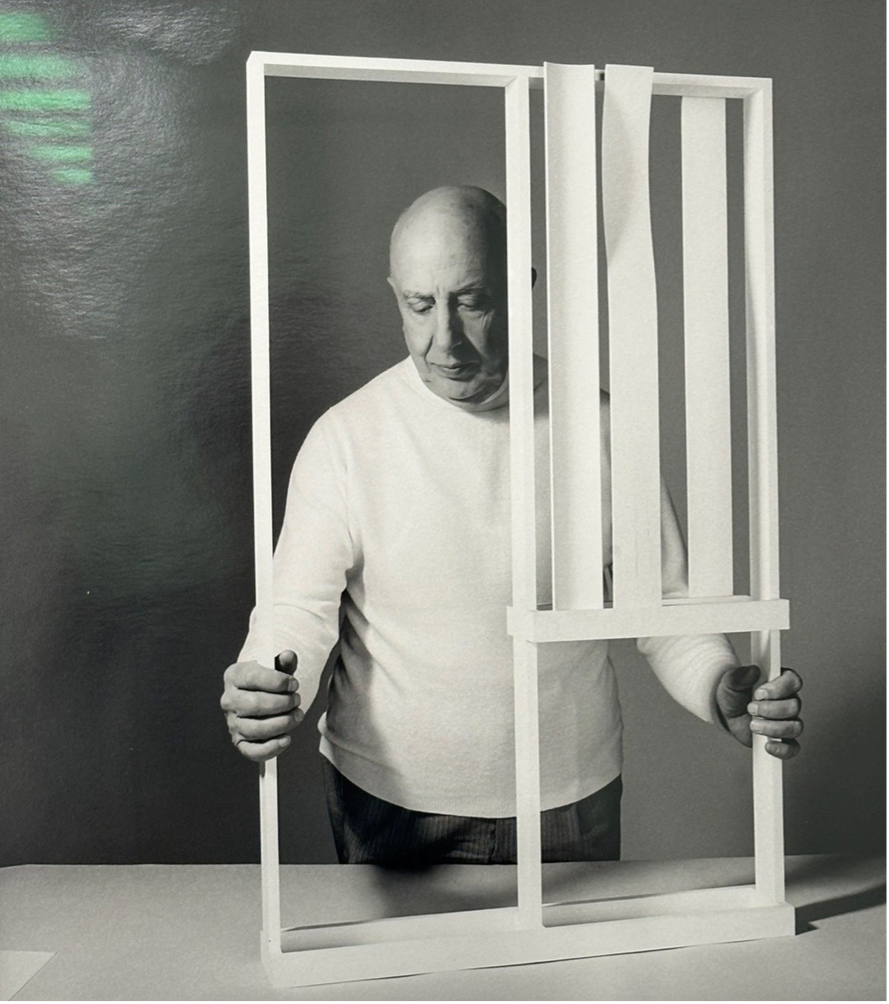

6月のコラム(絵本)でご紹介したブルーノ・ムナーリは、芸術家、絵本作家、デザイナーなど、さまざまな分野で活躍し、多くの作品を残しました。

作品のいくつかはミラノで見ることが出来ると知り、美術館へ向かいます。

7年前に彼の大々的な展示が日本の美術館で行われたのですが、その時のタイトルは「ブルーノ・ムナーリ 子どもの心をもちつづけるということ」。

その言葉をそのまま表しているかのような子どもの心を深く理解した彼の作品は、私たち大人の心も子ども時代に連れ戻してくれます。

ムナーリは、息子アルベルトが生まれると、息子に読ませたい本がないということから、自ら絵本をつくりました。

彼は、著作『ファンタジア』において、「未来の社会はすでに私たちの中に、つまり子供たちの中にある」と述べています。

一人の父親として、子どもという存在に向き合った彼だからこそ、素晴らしい絵本を生んだのだと感じました。

3.親子の遊び場の観察

ミラノでは、レミダに関するアクティビティ(企業から回収されたさまざまな廃棄物の素材をつかった遊びのプログラム)に参加し、親子の遊びの様子を観察、イタリアのモデナから見学に来ていたイタリア人の教師2名と共に、プログラムに関する質疑応答をする機会を得ました。

ゴム、色のついた布、プラスチック、木材、スポンジなど、様々な素材が用意された環境の中で、講師のファシリテートのもと、親子は共に時間を過ごします。

12か月から5歳までの子どもたちとその親が対象となっており、この日は7組の親子が参加していました。

子どものあそびの展開や講師の進め方、初対面の家族や子ども同士の交流の広がりなど、観察を経て、良質なかかわりを再確認する場面が多くありました。

乳児の遊びの展開や乳児同士のかかわり、あそびの停滞のタイミングでの講師のかかわり方など、国が違っても良質なかかわりに違いはないのだと。

観察の中で、特に印象に残ったことがありました。

保護者が子どもをよく観察し、共感的なかかわりをしている家庭の子どもは遊びが主体的に展開していたのに対し、保護者が子どもに目を向けず携帯を操作していたり、おしゃべりに夢中になっている家庭の子どもは、同じ遊びを繰り返すか、新たなあそびに触れてもすぐに飽きる傾向がみられたことです。

同じように質の高いプログラムに参加しても、大人のかかわり方次第で、子どもが享受できる経験に差が生まれてしまうことが見て取れました。

そのことについて、現地の講師ともディスカッションができ、かかわりの答え合わせをする時間となりました。

このあたりはいつか、講義や研修として、素材の活かし方や遊びの展開、乳児と幼児の姿の違いなど、具体的なエピソードを含め皆さんにお話する機会ができればと思っています。

次回はレッジョエミリア訪問を中心にお伝えしようと思います。