「子どものころにたたかれたけれど大丈夫、わたしは問題ない」という人もいます。 でも、つらい経験がよいものだったと心から喜んでいる人はいないのではないでしょうか。その人が「問題ない」のは、そのつらい経験をなんとか乗り越えられたからですね。つらい経験ではなく、乗り越えた経験が「問題ない」と感じられる結果になったのでしょう。

体罰を与えることと愛情をこめてたたくことは違う、と考える人もいます。でも、女性や高齢者への暴力について、「愛情をこめて」たたけばよいという人はいないでしょう。それなのに、なぜ子どものことになると、そうはならないのでしょうか。女性や高齢者でも、子どもでも、暴力はすべて禁止されているのです。ここでは、現在、体罰についてどう考えられているか、また体罰のない子育てはどうしたらいいかを考えてみましょう。

1.子どもへの体罰についての考え

2.体罰のない子育て

3.さいごに ーみんなで支える子育て

1.子どもへの体罰についての考え

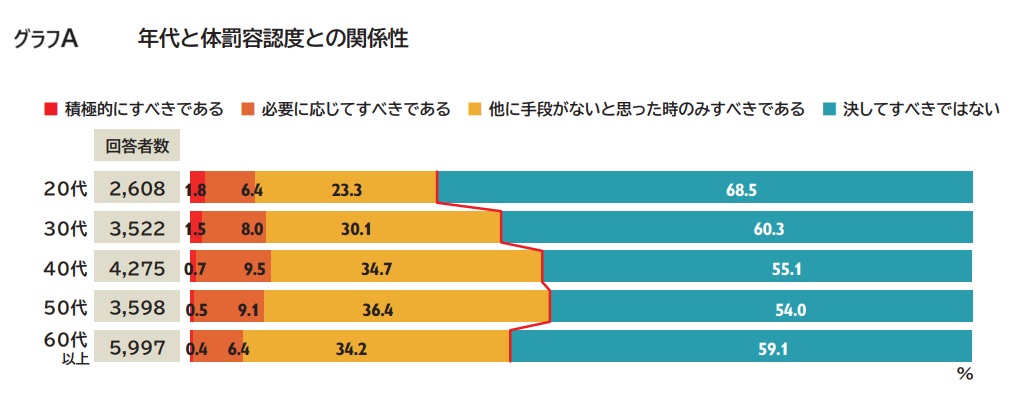

2021年 にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが実施した調査では、私たちが体罰をどう考えているのかが示されています。まず、年代によって体罰を認めるかどうかの意識調査の結果(グラフA)をみると、30代~50代で「必要に応じてすべきである」「他に手段がないと思った時のみすべきである」と考える人が多くなっています。これは、実際に子育てに苦労している親たちの正直な気持ちだろうと思います。それだけ子育てはストレスも感じるし、難しいということですね。

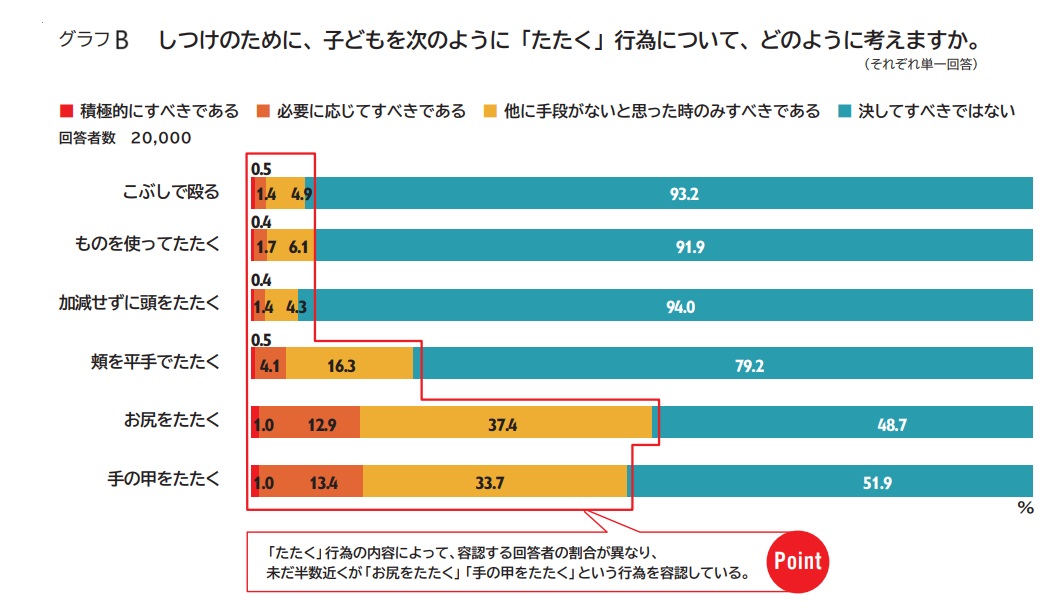

では、実際の行為についてはどうでしょうか。「たたく」行為について、その程度によって認められるかどうかに違いがあることがわかります(グラフB)。「お尻をたたく」ことは過半数の人がしてもよいと考えています。また「手の甲をたたく」ことも半数近くの人が認めていて、それ以外の「たたく」ことに対する厳しい見方とは違っています。さらに、「頬を平手でたたく」ことも5人に1人はしてもいいと考えているようです。(ちなみに、これらは全て体罰で禁止されています。)

2.体罰のない子育て

親は、子どもを「将来困らないようにしよう」、「他人に迷惑をかけない子どもにしよう」といった思いから、しつけが大切なことを知っています。でも、たとえしつけのためだとしても、身体に何らかの苦痛を与えたり、不快さを感じさせたりするような罰は、どんなに軽いものであっても体罰になり、法律で禁止されています。また、研究結果から、親から体罰を受けた子どもは、「我慢ができない」、「感情をうまく表せない」、「集団行動ができない」という問題を引き起こすリスクが高まることも判っています。

では、体罰によらない子育てをするには、どうしたらよいのでしょう。子どもが困った行動をするときには、次のような対応が提案されています。

①子どもの成長・発達に応じた接し方をする

子どもが何でも自分でしたがる年齢になれば、子どもの気持ちをきりかえたり、注意をそらす工夫が大切です。小さな子は危ないものでも触れたがりますよね。でもことばで説明しても分かりません。そんな時は、わからせようとすることは止めて、場面を切り替えて注意をそらせましょう。すぐに危ないものを取り上げて隠し、別の何かを見せたりするのです。説明しないで取り上げるなんて酷いように感じますか? でも言葉がよく理解できない子どもにずっと話して聞かせることの方が子どもには苦痛です。ただし、ことばで説明ができるようになれば、まずは子どものことばに耳を傾け、それから、子どもと相談をしながら、どうしたらよいかを一緒に考えるようにします。大人はどうしても言葉できちんと説明することが大切だと考えがちですが、子どもの年齢によっては、無理強いだったり、かえって苦痛だったりします。とっても判断が難しいのですが、子どもの理解力に合わせた対応がいちばん効果的なのです。

②具体的に説明し、時には一緒に動く

ことばで説明ができるようになったら、今度はその説明のしかたが大切です。「走ってはいけません」と注意するよりも、「ここでは歩いてね」と、具体的に何をするべきかを伝えることが大切です。そして、それは子どもの目線に合わせて(腰を落として)、落ち着いた声で伝えます。先輩が後輩にお手本を見せるように、そんな気持ちでお話したらどうでしょうか。子どもと一緒に行動して、子どもの気持ちを理解しながら、必要なことを伝えるのも効果的です(時間がかかって大変ですが・・)。

3.さいごに ― みんなで支える子育て

子育てをしていると、体罰はダメとわかっていても、気持ちがたかぶることはほぼ避けられません。そんなときに、冷静に子どもと向かい合うことは現実には難しいでしょう。怒って泣きわめく子どもには、親もどうすることもできません。しかも周りの人から冷たくにらまれたら、親は追い詰められて余裕がなくなってしまいます。

そんなとき、もし周りにいる私たちが、すこしやさしい気持ちでようすを見守ったら、親はだんだんと落ち着いて安心して子どもに接することができるような気がします。子育てで悩んでいる人が、安心して助けを求められるような環境をみんなでつくっていくこと。子育て中の人が、一人で抱え込まないように声をかけたり手助けしたりすること。そして、なかなか難しいことだとは思いますが、子育ては私たちみんなですることだと考えたいと思います。私たちみんなが、自分事として子育てに参加する意識がもてるといいですね。

最後に、保育士や学校の先生など、子どもたちに直接かかわっている人たちは、ご両親との意見の違いなどで悩まれることも多いかと思います。そんなときには、ただ一人で問題を抱え込まずに、周りの仲間、上司、専門家など、いろいろな人に話を聞いてもらい、相談することをお勧めします。子どもに対する考え方、感じ方はほんとうに人それぞれです。子どもを大切にしたいという想いは同じでも、その方法は人によって違います。多くの人と話し合えば、それだけいろいろな考え方に接することができますし、知恵を合わせることができます。誰も孤独にならないように、みんなで手を合わせて子どもたちの幸せを見守っていきましょう。

5回にわたって、子どもの虐待についてお伝えしてきました。第1回は「オレンジリボン・キャンペーン」(11月)、第2回「虐待ってなに?」(1月)、 第3回「昔の子どもたちは・・」(3月)、第4回「児童虐待の現状」(5月)、そして第5回「体罰のない子育て」(この回です)が最後になります。長い間、お読みいただき、ありがとうございました。